पुस्तक समीक्षा | “भारतीय” होने का क्या अर्थ है?

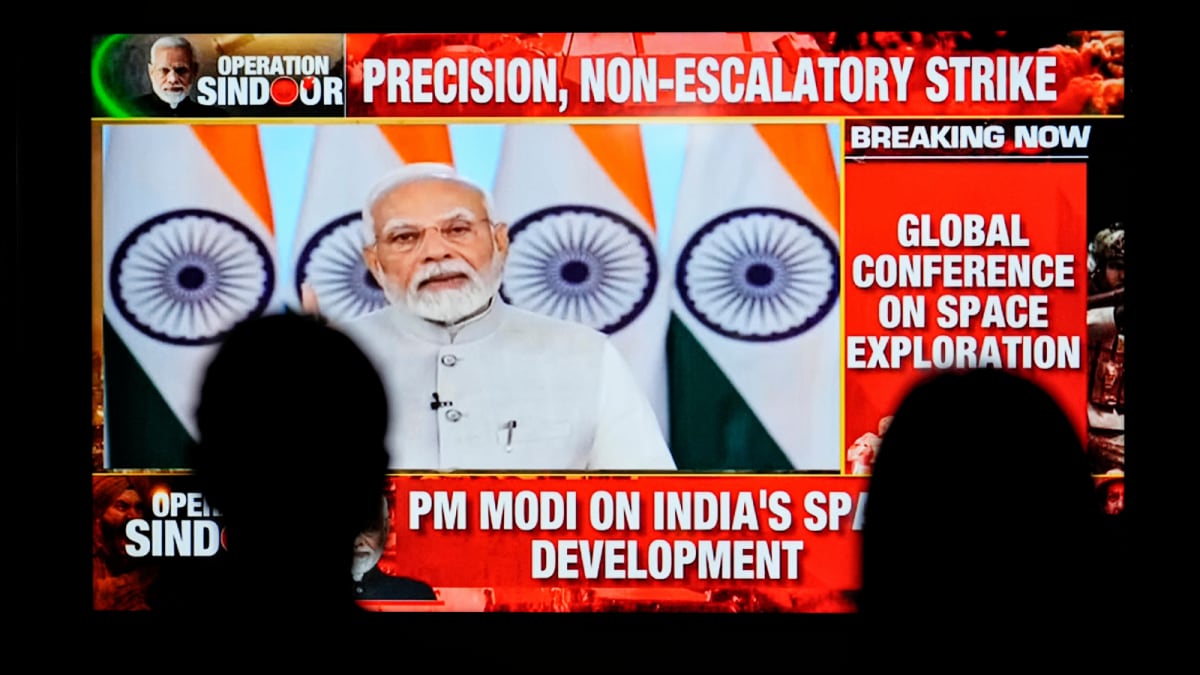

प्रोफेसर बालू ने “भारतीय होने का क्या अर्थ है?” नामक पुस्तक लिखी। अपने शोध सहयोगी सारिका राव के सहयोग से। (ट्विटर)

किताब “भारतीय होने का क्या मतलब है?” विऔपनिवेशीकरण अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक शोध कार्यक्रम से निकला है जो पश्चिमी सामाजिक विज्ञान की नींव को हिला सकता है।

संस्कृतियां, परंपराएं और सभ्यताएं मनुष्य की सबसे सुंदर रचना हैं। हमारे पूरे इतिहास में, हम मनुष्यों ने इन संगठनात्मक संरचनाओं, जीने के तरीकों और अपने लिए होने के तरीकों को बुना है और अपने जीवन जगत के ईथर सार से ओतप्रोत रहते हैं। हम जिन परंपराओं का पालन करते हैं और सांस्कृतिक स्थान जो उन परंपराओं पर फलते-फूलते हैं, सांस्कृतिक पहचान के मार्करों से कहीं अधिक हैं। पारंपरिक प्रथाएं आसपास की दुनिया को जानने, सीखने और एक विशेष अनुभव बनाने के तरीके हैं। वे ज्ञान के व्यवस्थित रूपों के रूप में कार्य करते हैं जो ज्ञान के उत्पादन, संरक्षण और प्रसार में सक्षम हैं। ये पारंपरिक प्रथाओं के जटिल समूह हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञान प्रणालियों के रूप में पहचानते हैं और अंततः, यह ज्ञान प्रणालियां हैं जो रीढ़ की हड्डी बनाती हैं और सभ्यता के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। इसकी ज्ञान प्रणालियों के साथ कोई अंतर या अंतराल सभ्यता की संभावित मृत्यु के बारे में एक खतरनाक घंटी है।

कई विद्वानों और विचारकों ने देखा है कि उपनिवेशवाद एक दुष्ट विनाशकारी घटना है क्योंकि यह उपनिवेशों को उनकी परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों के साथ मौलिक रूप से तोड़ देता है। यह विकृत करता है और अक्सर उपनिवेशित लोगों को उनके ज्ञान “कॉन्फ़िगरेशन” तक पहुंचने के लिए उपलब्ध साधनों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सीखने की प्रक्रियाओं और ज्ञान विन्यास में विकृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं और प्रथाओं के क्षरण की ओर ले जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहचान और आत्म-समझ का नुकसान होता है। अपनी खुद की परंपराओं तक पहुंचने में असमर्थता और अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान की कमी समुदाय के सामूहिक मानस में पहचान के गंभीर संकट की ओर ले जाती है। यह संकट ही है कि प्रो. डॉ. एस.एन. बालगंगाधर (साथियों और छात्रों द्वारा प्यार से “बालू” के रूप में संदर्भित) और उनकी शोध टीम पिछले कुछ समय से समझने और हल करने की कोशिश कर रही है। चार दशकों से अधिक समय में, बालू ने “संस्कृतियों का तुलनात्मक विज्ञान” नामक एक शोध कार्यक्रम की अवधारणा विकसित की जिसका उद्देश्य “सामाजिक विज्ञानों को एक बौद्धिक और संज्ञानात्मक परियोजना के रूप में अलग करना है जो कई पीढ़ियों तक फैला हुआ है।” इस परियोजना के हिस्से के रूप में, प्रोफेसर बालू ने एक किताब लिखी जिसका नाम है “भारतीय होने का क्या मतलब है?”, उनकी शोध सहयोगी सारिका राव के सहयोग से। पुस्तक “एक बुद्धिमान लेकिन गैर-शैक्षणिक दर्शकों के लिए” लिखी गई है और पिछले कुछ दशकों में अनुसंधान दल द्वारा विकसित कुछ सिद्धांतों और परिकल्पनाओं की रूपरेखा तैयार करती है।

पुस्तक का मुख्य उद्देश्य परंपरा और धर्म के बीच के अंतर पर जोर देना है, जो सांस्कृतिक अंतर के सिद्धांत के विकास के माध्यम से हासिल किया गया है। संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन परंपराओं और धर्मों के बीच मूलभूत अंतरों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शोध संस्कृति में कहानियों की भूमिका को “सीखने की इकाई” और “ज्ञान हस्तांतरण के तरीके” के रूप में मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। पुस्तक नोट करती है कि व्यक्ति खुद को एक संस्कृति के रूप में बनाए रखने के लिए विभिन्न “समाजीकरण संसाधनों” का निर्माण करते हैं, और तर्क देते हैं कि “ये संसाधन कैसे हैं या उपयोग किए जा रहे हैं, और इन संसाधनों की पहचान करने में” सांस्कृतिक अंतर निहित हो सकते हैं।

भारतीय संस्कृति का गहन अवलोकन और अनुभव हमें परंपराओं की प्रकृति को समझने में मदद करता है। पुस्तक परंपराओं को “विरासत में मिली प्रथाओं” के रूप में समझाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न तरीकों से पारित होती हैं। जैसे-जैसे परंपराएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली जाती हैं, वे थोड़े “संशोधन” के साथ बदलते हैं और “लचीले और अनुकूली” होते हैं, जबकि शेष “प्रकृति में अनिवार्य रूप से रूढ़िवादी” होते हैं। परंपराओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उनका अनुसरण और औचित्य के कथित तार्किक, सुसंगत स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना अभ्यास किया जाता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, “परंपरा का पालन करने का एकमात्र कारण यह है कि जो अभ्यास किया जाता है वह परंपरा है, और इसका मतलब यही है, जैसा कि इसका हमेशा अर्थ रहा है, एक हिंदू होना।” पारंपरिक प्रथाओं को सही ठहराने की आवश्यकता की अनुपस्थिति का अर्थ स्वचालित रूप से परंपराओं की आड़ में सभी प्रथाओं का अनुमोदन नहीं है, बल्कि केवल यह इंगित करता है कि “कारण मानव अभ्यास की अधिकता पर एक ब्रेक के रूप में कार्य करता है” और इसे “अस्वीकार या” करने के लिए कहा जा सकता है। अभ्यास बदलें” जहां आवश्यक हो।

इसके विपरीत, जैसा कि पुस्तक स्पष्ट रूप से समझाती है, धार्मिक अभ्यास कारण पर आधारित है। लेखक का दावा है कि: “यहूदी, ईसाई और मुस्लिम अपने बाइबिल के ईश्वर की एक निश्चित तरीके से पूजा करते हैं क्योंकि इस ईश्वर ने उन्हें ऐसा करने का कर्तव्य दिया है … इस प्रकार, उनकी राय में, हम केवल एक और एक कारण से पृथ्वी पर मौजूद हैं; (बाइबिल) भगवान की पूजा और पालन करना। मानव अस्तित्व का यही एकमात्र उद्देश्य है। यदि लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वे हमेशा के लिए नरक में चले जाएँगे।”

इस प्रकार, धर्म के अभ्यास की निरंतरता इसके मूल में कारण से प्रेरित होती है, किसी भी ऐसे प्रश्न के बावजूद जो तार्किक सुसंगतता और कारण की संभाव्यता के बारे में उठाया जा सकता है। धर्मों के संबंध में चर्चित एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उनके दावों का पूर्ण “सत्य” है। जैसा कि लेखक कहता है, “यदि इन धर्मों को धर्म बने रहना है तो इन धर्मों के दावे सच होने चाहिए। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं: (ए) इन धर्मों के अनुयायियों को इन दावों पर विश्वास करना चाहिए; (बी) वे उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि दावे सच हैं। “सत्य” धर्म के संबंध में एक समझदार विधेय के रूप में प्रकट होता है।”

परंपराओं पर उपनिवेशवाद के प्रभाव को पूरी तरह समझे बिना उनकी प्रकृति को समझना असंभव है। पुस्तक अनुभव की केंद्रीयता को नोट करती है और भारतीय परंपराओं के अपने अनुभव को दर्शाती है। हमारी परंपराओं ने अनुभव पर प्रतिबिंबित करने के लिए सीखने की प्रक्रिया विकसित की है, और इस तरह के “प्रतिबिंब” के बाद “आत्मनिरीक्षण” जरूरी नहीं है। यह हमें अपने अनुभवों तक सीधी पहुंच और हमारी संस्कृति के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। पुस्तक वैज्ञानिक परिकल्पना को सामने रखती है कि उपनिवेशवाद हमें हमारे अनुभव और “लोगों, समाज और प्रकृति के बारे में हमारे सिद्धांतों तक पहुंच से वंचित करता है, उनके प्रसारण को बाधित करता है, इन सिद्धांतों और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बीच स्थापित एकता को तोड़ता है।” इस प्रकार, हमारी संस्कृति का अनुभव उपनिवेशवादियों द्वारा हम पर थोपा गया है, ताकि “भारतीय समाज और संस्कृति के मौजूदा विवरण एक विदेशी संस्कृति के अनुभव के पश्चिमी सांस्कृतिक विवरण हैं”, और ये विवरण हमारे द्वारा आत्मसात किए गए हैं (उपनिवेशित) भी।

शायद प्रोफेसर बालू की शोध परियोजना (और इस पुस्तक में भी प्रस्तुत) के दौरान विकसित सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक परिकल्पना धर्म के धर्मनिरपेक्षीकरण और उनके धर्मनिरपेक्ष रूपों में धार्मिक विचारों के विस्तार-एक साथ-सार्वभौमिकीकरण से संबंधित है। यह परिकल्पना हमें एक गंभीर निष्कर्ष की ओर ले जाती है: “ईसाई विचारों के धर्मनिरपेक्षीकरण” के कारण अधिकांश पश्चिमी सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ, जब विचारों ने ईसाई धर्मशास्त्र में प्रवेश किया। धर्मनिरपेक्ष ईसाई विचार जो सामाजिक विज्ञानों का आधार बनाते हैं, जैसा कि आज हम उन्हें जानते हैं, का अर्थ है कि ये विषय धार्मिक विचारों में वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में व्यापार करते हैं, एक निष्कर्ष जो सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की जड़ों को कमजोर करता है। यह सामाजिक विज्ञानों को उपनिवेशवाद से मुक्त करने की आवश्यकता का भी सुझाव देता है ताकि हमारा शोध पश्चिमी संस्कृति के अनुभव को वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में प्रस्तुत करने से परे हो और अन्य संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में प्रामाणिक अनुसंधान और ज्ञान के उत्पादन की अनुमति दे।

यह पुस्तक विऔपनिवेशीकरण अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान है और परंपराओं के ज्ञान का विस्तार करने के लिए आगे के शोध के लिए कई अवसर खोलती है। यह एक शोध कार्यक्रम से निकला है जो पश्चिमी सामाजिक विज्ञानों की नींव को हिला सकता है और ज्ञान सृजन के हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है। यह निश्चित रूप से प्रत्येक विचारशील भारतीय के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए।

लेखक बीए एलएलबी हैं। (सह प्रशंसा) जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) से स्नातक हैं और पहले जेजीएलएस में ग्रेजुएट इमर्शन रिसर्च प्रोग्राम के लिए रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर चुके हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।

यहां सभी नवीनतम राय पढ़ें